Monats-Archive: Juni 2025

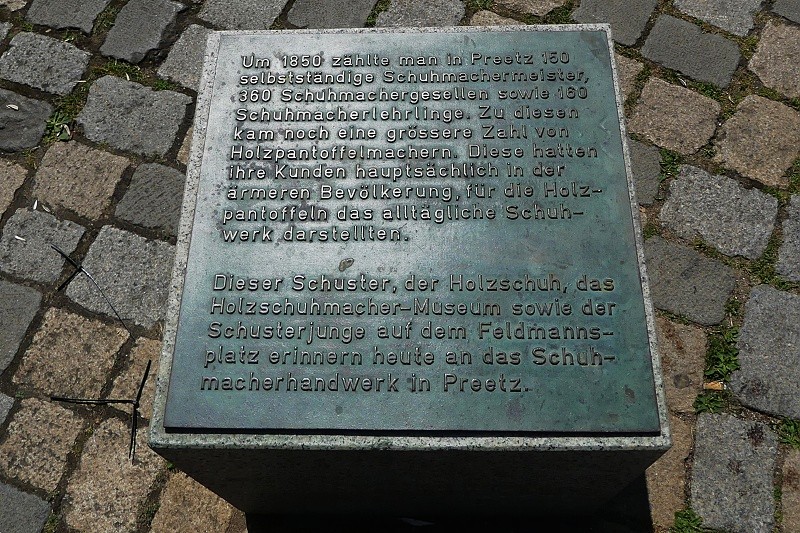

20.06.2025: Im 19. Jahrhundert wuchs Preetz zur Handwerkerstadt heran. In den Werkstätten von Preetz florierte die Herstellung von Schuhen, um 1850 gab es hier allein 160 Schuhmachermeister. An die Handwerkertradition von damals erinnern die beiden Denkmäler der Schusterfiguren auf dem Marktplatz und dem Feldmannsplatz. Heute hält der letzte Schuhmacher im Ort, Lorenz Hamann, Holzschuhmacher in fünfter Generation, das alte Erbe von Preetz lebendig. Seine Preetzer Holzschuhe werden mittlerweile vor allem von Theaterhäusern nachgefragt oder auf historischen Märkten und Kunsthandwerkermessen ausgestellt. Hamann ist zugleich einer der letzten Holzschuhmacher Norddeutschlands.

Schuster mit Hund auf dem Marktplatz:

Schusterjunge auf dem Feldmannsplatz:

20.06.2025: Schräg gegenüber der Stadtkirche steht das Grothkopf’sche Haus, eines der ältesten Häuser der Stadt aus dem Jahr 1738. Früher ging hier ein Schneider seinem Handwerk nach, heute beherbergt das Haus mit seinem interessanten Klinken-Muster eine Goldschmiede:

20.06.2025: Die Stadtkirche wurde von 1200 bis 1210 ursprünglich als Wehrkirche auf einem Hügel über dem Kirchsee erbaut. Damals wurde der so genannte Limes Saxoniae durch die Schwentine und den Kirchsee markiert. Das Gebiet des heutigen Kreises Plön gehörte zu den letzten Gegenden in ganz Europa, die um 1200 noch nicht vollständig christianisiert waren. Die Stadtkirche stand als Missions- und Wehrkirche auf der Grenze zur überwiegend heidnischen Bevölkerung. Aus dieser Zeit stammt auch der spätromanische Feldsteinchor (um 1200). Die heutige Gestalt der Stadtkirche ist vom Barockstil geprägt. Sehenswert sind ein romanischer Taufstein aus dem 13. Jahrhundert, Renaissance-Leuchter aus dem 16. Jahrhundert, Bronzekronen aus dem 17. Jahrhundert und ein schwebender Taufengel aus dem 18. Jahrhundert:

20.06.2025: Das Amtsgericht Preetz war ein deutsches Amtsgericht mit Sitz in Preetz. Im Jahre 1978 wurde es aufgehoben und das Amtsgericht Plön übernahm seine Aufgaben. Bei dem Gebäude, einem zweigeschossigen Putzbau mit Mansarddach, mittigem Zwerchgiebel und ornamentalen Stuckverzierungen, handelt es sich um eine Villa aus dem Jahr 1914. Es wurde als Wohnhaus für den Kaufmann Otto Brumm errichtet und dient heute als Zentralstation der Polizei:

20.06.2025: Preetz erhielt im Jahr 1870 eingeschränkte Stadtrechte. Das Rathaus wurde ein Jahr später erbaut. Davor pflanzte man eine Eiche an, die heute dort immer noch zu finden ist:

20.06.2025: Der 1929 erbaute Wohnwasserturm in ist eines der wenigen Hochhäuser in Deutschland, die gleichzeitig als Wasserturm dienten. Der Turm steht an der Strasse Kleine Hufe und hat eine Höhe von knapp 26 m. Es handelt sich um einen kubischen Backsteinbau mit quadratischem Grundriss. Reihen aus dunklen Klinkern strukturieren das sonst aus helleren Steinen bestehende Mauerwerk. Der Turm zeigt Bauformen des norddeutschen Backsteinexpressionismus. In jedem der sechs unteren Geschosse war ursprünglich eine Wohnung mit 64 qm Grundfläche untergebracht. Dieser Bereich ist durch den Farbwechsel der Backsteine deutlich in der Senkrechten gegliedert. Es ergeben sich jederseits vier Felder, in den mittleren befinden sich die Fenster der Wohnungen. Über dem Wohnbereich liegt etwas eingerückt das Behältergeschoss mit senkrechten Zierstreifen, wenigen schmalen Fensteröffnungen und flachem Dach. Im Innern befindet sich ein aus Stahlplatten zusammengenieteter, zylindrischer Wasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 150 m³. Seit 1974 erfolgt die Preetzer Wasserversorgung über die Stadtwerke Kiel. Nachdem schon 1954 Jugendgruppen die unteren beiden Stockwerke des Turms genutzt hatten, wurde 1964 der gesamte Turm zu einem Jugendheim umgebaut, wobei das Gebäude einen Anbau erhielt. Heute nutzt ein Jugendzentrum die unteren beiden Etagen und den Anbau. Die darüber befindlichen Stockwerke werden von Vereinen genutzt. Der Wasserbehälter ist noch vorhanden und von aussen zugänglich:

20.06.2025: Preetz erhielt an der Bahnstrecke Kiel-Ascheberg 1864 einen Bahnhof für Personen- und Güterverkehr. Der Güterverkehr wurde 1990 eingestellt. Die Regio-Verbindung nach Kiel bzw. Lübeck erfolgt nahezu im Halbstundentakt. Im Jahr 2013 wurde der Bahnhof von der Deutschen Bahn AG an einen Investor verkauft. Im Mai 2013 begannen die ersten Renovierungsarbeiten, die 2014 abgeschlossen wurden. Nach wie vor stehen im Bahnhof Preetz ein DB-Reisezentrum und ein Warteraum zur Verfügung, die von der Deutsche Bahn AG betrieben werden. Die öffentlichen Toiletten und auch der Fahrradabstellplatz werden weiterhin von der Stadt Preetz kostenlos zur Verfügung gestellt und von dieser betrieben:

PREETZ

(16.500 Einwohner, 24 m ü. NHN) ist eine Kleinstadt südöstlich von Kiel im Kreis Plön in Schleswig-Holstein. Preetz ist aufgrund der einstmals bedeutenden Berufsstände der Schuhmacher auch als Schusterstadt bekannt und die grösste Stadt im Kreis. Sie verdankt ihren Namen und ihre Existenz dem Wasser: Das wendische po rece (am Fluss), aus dem mit der Zeit Preetz wurde, macht deutlich, dass die Lage an einer Furt der Schwentine auf der Strecke von Kiel nach Lübeck den Ort seit jeher definierte. 1211/12 wurde das Kloster Preetz gegründet, das seit 1261 am heutigen Ort besteht, während der Reformation in ein adeliges Damenstift umgewandelt wurde und die Geschichte der Stadt bis ins 19. Jahrhundert hinein stark bestimmt hat. Bis 1867, als Schleswig-Holstein preussisch wurde, war das Kloster mit der Verwaltung von Preetz betraut, und völlig unabhängig wurde der Ort erst mit der Verleihung des Stadtrechts im Jahr 1901. Der weitläufige Klosterkomplex nördlich der Innenstadt ist für Besucherinnen und Besucher zugänglich. Ausserhalb der Klostermauern entstand mit der Zeit eine blühende Handwerkskultur – 1850 arbeiteten in der Stadt Preetz 160 selbständige Schuhmachermeister, 360 Schuhmachergesellen sowie 160 Schuhmacherlehrlinge. Wenngleich es mit dem Gewerbe im Laufe der Industrialisierung bergab ging und zwischenzeitlich die Fleisch- und Wurstherstellung zum bestimmenden Industriezweig vor Ort wurde, ist Preetz bis heute als Schusterstadt bekannt. Direkt auf dem Marktplatz erinnert seit 2004 eine humoristische Schusterskulptur von Bernd Maro an diese Tradition, und auf dem Feldmannsplatz steht bereits seit 1964 die von der Sylter Künstlerin Ursula Hensel-Krüger gestaltete Bronzestatue eines Schusterjungen. Die seit 1846 bestehende Holzschuhmacherei Lorenz Hamann informiert in der Wakendorfer Strasse 17 nicht nur über das jahrhunderte alte Gewerbe, sondern bietet auch die Möglichkeit, Erzeugnisse direkt vor Ort zu kaufen. Auch das 1993 eingerichtete Heimatmuseum Preetz ibeschäftigt sich mit dem Schusterhandwerk, hat aber auch andere Attraktionen zu bieten. Es informiert ebenso über die Vor- und Frühgeschichte des Preetzer Raums und beherbergt eine bedeutende Privatsammlung von Papiertheatern sowie Wechselausstellungen. Die Niederdeutsche Bühne Preetz widmet sich der Pflege der niederdeutschen Sprache und führt in jeder Spielzeit drei Stücke sowie ein hochdeutsches Weihnachtsmärchen auf. Von architektonischem Interesse sind die Stadtkirche im Süden der Innenstadt sowie, etwas ausserhalb des Stadtzentrums, der expressionistische Wohnwasserturm.

Bahnhof Empfangsgebäude:

Wohnwasserturm:

Rathaus:

Stadtbücherei:

Altes Amtsgericht:

Evangelische Stadtkirche:

Grothkopf’sches Haus:

Altes Speichergebäude mit Aussichtstürmchen:

Alter Speicher von 1888 mit modernem Aufbau:

Bronzeskulptur Schusterjunge:

Königlich Priviligierte Apotheke:

Ehemaliges Postgebäude:

Schusterdenkmal auf dem Marktplatz:

Alte Färberei:

Brücke über die Schwentine:

Holzschuhmuseum:

Die Alte Schwentine:

Das Adelige Kloster Preetz:

Gasthaus Fleischwerk:

Burow’sches Haus – ehem. Circus-Museum – jetzt Heimatmuseum:

Der wahrscheinlich grösste Holzpantoffel der Welt:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 20.06.2025.

Users Today : 768

Users Today : 768 Users Yesterday : 878

Users Yesterday : 878