Monats-Archive: April 2025

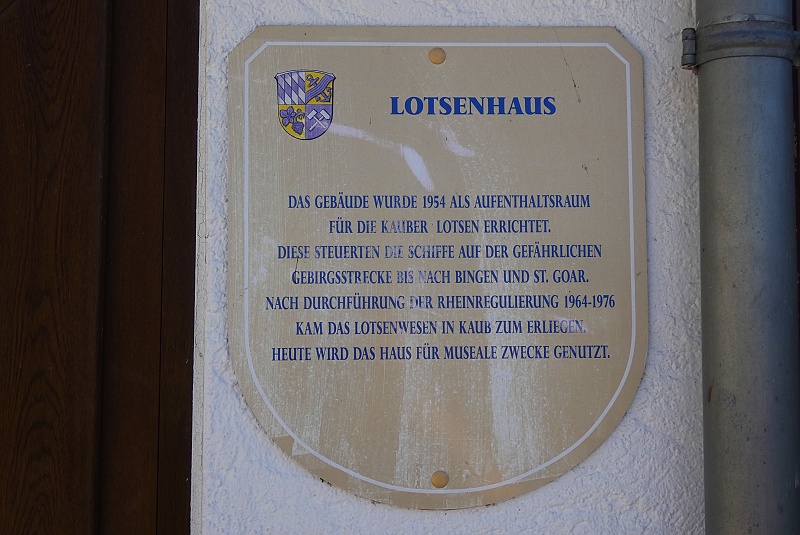

04.04.2025: Am Kauber Rheinufer, nahe dem Fähranleger, befindet sich das Lotsenmuseum Kaub. Dieses war als Aufenthaltsraum für die Kauber Lotsen erbaut worden. Ein Lotse ist ein nautischer Berater der dem Schiffsführer hilft gefährliche Streckenabschnitte zu befahren. Früher wurde dieser Beruf öfter ausgeübt als heute in Zeiten der Radar unterstützten Fluss- und Seeschifffahrt. Nach der Rheinvertiefung wurden die Lotsen überflüssig. Heute wird die alte Lotsenstation als kleines Museum genutzt und vermittelt Wissen zur Arbeit der Kauber Rheinlotsen. Es präsentiert verschiedene Schiffsnachbauten sowie Zeitdokumente zur Rheinschifffahrt. Ein Kurzfilm zeigt das Leben der Lotsen und ihren Arbeitsalltag auf dem Rhein. Das Museum kann nach vorheriger Vereinbarung besichtigt werden. Zudem ist ein Besuch im Rahmen von Stadtführungen möglich:

04.04.2025: An der Rheinuferstrasse in Kaub und nahe der Fähre gelegen befindet sich der Pegelturm. Dieser wurde im Jahr 1905 vor dem Eisenbahndamm nach Plänen der Königlichen Rheinstrombauverwaltung, seit 1851 Wasserbauinspektion Koblenz, errichtet. Der Turm misst etwa 18 Meter. Seinen Namen verdankt der Turm dem Pegel, der am Turm angebracht ist und der Rheinschifffahrt den Wasserstand anzeigt. Der Kauber Pegel gilt seit 1923 als der massgebliche Wasserstandsanzeiger auf der sogenannten Felsen- oder Gebirgsstrecke zwischen Sankt Goar und Bingen. Nach ihm richtet sich die Ablagetiefe der Schiffe. Bis 1990 wurde der Wasserstand analog mit weissen, bis 2002 mit roten Ziffern angezeigt. Seit 2002 kommen gelbe digitale Leuchtziffern zum Einsatz. Extreme Wasserstände waren im Jahre 1850 mit 10,40 Meter und im Jahre 1947 mit 42 Zentimeter zu verzeichnen. Kaub wurde in der Vergangenheit häufig von historischen Hochwasserständen heimgesucht:

04.04.2025: Der im Wilhelm-Erbstollen in Kaub abgebaute Schiefer wurde noch im bergfeuchten Zustand mit Bohlenloren an die Erdoberfläche, sprich nach über Tage, gebracht. Diese Blöcke waren in der Regel etwa 10 cm dick mit einem Gewicht von ca. einem Zentner. Nachfolgend begann sofort die Bearbeitung in den drei Schritten Sägen, Spalten und Zurichten. Gesägt wurde der Rohstoff unmittelbar am Spalthaus, gespalten wurde er im Haus. Der letzte Arbeitsschritt, das Zurichten, fand am Zurichtplatz statt. Seine besondere chemische Zusammensetzung verliehen dem Kauber Schiefer, der überwiegend Verwendung als Dachschiefer fand, allerhöchste Qualität. Auf der Weltausstellung von 1889 in Paris gewann er eine Goldmedaille. Das Spalthaus entstand 1921 auf massiver Stahlbetonkonstruktion. Über dieser wurde ein langgestreckter Fachwerkbau als Werk- und Wohngebäude errichtet:

04.04.2025: An der Zollstrasse, Ecke Adolfstrasse, befindet sich der Dicke Turm. Wie kein anderes Bauwerk in Kaub steht der mächtige Rundturm für die einstige Stadtbefestigung von Kaub. Bei der Stadterweiterung im 15. Jahrhundert wurde um 1485-1487 ein mächtiger runder Turm als südliches Bollwerk der Stadtbefestigung errichtet, der als Dicker Turm, Diebsturm und Stollenturm in den Akten erscheint. Der Name Stollenturm rührt daher, dass er seit 1871 Eigentum der Schiefergrubenbetreiber war. Dieser Turm, mit der aussen schwach vortretenden Wand des Treppenschachts und einem auf halber Turmhöhe vorspringenden Gusserker, besitzt einen zwölfeckigen hölzernen mit Schieferdach versehenen Wehrgang. Darüber erhebt sich ein Pyramidendach, bei dem als Spitze ein kleines mit Gauben versehenes Walmdach aufsitzt. Von 1990 bis 1992 ist der hölzerne Dachaufbau mit Wehrgang komplett erneuert und originalgetreu wiederhergestellt worden. Am Fusse des noch bis 1871 bewohnten Turms wurden beim Vortrieb eines der Dachschieferstollen Scherben gefunden, die nach ihrer lückenlosen Zusammensetzung ein Tongefäß aus der Übergangszeit von der Hallstatt- zur La-Tène-Kultur (etwa 500 v. Chr.) ergeben, ein Beleg für die einstige keltische Besiedlung des Ortes:

04.04.2025: Am 22. Februar 1862 baute die Wiesbadener Eisenbahn-Gesellschaft die 56,6 km lange rechte Rheinstrecke zwischen Rüdesheim und Oberlahnstein weiter aus. Die zunächst eingleisige Gesamtstrecke von Wiesbaden nach Niederlahnstein wurde am 3. Juni 1864 in Betrieb genommen. Die Strecke dient heute in der Hauptsache dem Güterverkehr. Im Personenverkehr wird der Bahnhof stündlich von der SPNV-Linie RB 10 (Rheingau-Linie) bedient. Das Empfangsgebäude befand sich südlich vom Ortskern in einer isolierten Lage. Es handelt sich um einen traufenständigen, variierten Typenbau des Klassizismus von 1862 und entstand nach Entwürfen von Heinrich Velde:

LORCH AM RHEIN

(3.800 Einwohner, 79 m ü. NHN) ist eine Stadt im Rheingau im Rheingau-Taunus-Kreis in Hessen. Der Ort wird vom Weinbau und Tourismus geprägt. Er gehört zum Welterbe Oberes Mittelrheintal. Das älteste schriftliche bekannte Zeugnis der Stadt Lorch ist eine Urkunde aus dem Jahre 1085 (Lorecha). Darin beurkundet Erzbischof Wezilo, dass der Mainzer Domkanonikus Embricho dem Domkapitel eine Anzahl Güter geschenkt habe, darunter ein Haus und Weinberge in Lorch. Seit dem 12. Jahrhundert befand sich bei Lorch das westliche Ende des Rheingauer Gebücks, einer auf Anordnung der Erzbischöfe von Mainz aus Sträuchern angelegten Landwehr. Im 13. Jahrhundert wurde in Lorch eine Pfarrei eingerichtet, die im Jahr 1254 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. In den Jahren 1460, 1631, 1794 und in der Endphase des Zweiten Weltkriegs kam es in Lorch zu Kriegshandlungen, die zum Teil erhebliche Zerstörungen verursachten. Im 19. Jahrhundert kam Lorch zum Königreich Preussen und war Teil der Provinz Hessen-Nassau. Erst im Jahre 1885 wurde Lorch zur Stadt erhoben, obwohl es bereits im 13. Jahrhundert mit Mauern und Türmen befestigt war und damit wichtige Voraussetzungen für die Verleihung des Stadtrechts gegeben waren. Anfang der 1960er Jahre hielt die Bundeswehr mit ihrem Flugabwehrregiment 5 Einzug. Für Soldaten und deren Familien entstand die Siedlung Ranselberg. Die im Wispertal gelegene Rheingau-Kaserne war ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Stadt, da viele Einwohner in der Kaserne, der zugehörigen Standortverwaltung, im Munitions-, Geräte- und Sanitätsdepot arbeiteten. Im Zuge der Bundeswehrreform wurde die Kaserne 1993 geschlossen. Im Zuge der Gebietsreform in Hessen fusionierten am 1. Oktober 1971 die bis dahin selbständige Gemeine Lorchhausen und die Stadt Lorch auf freiwilliger Basis zur erweiterten Stadt Lorch. Am 1. Januar 1977 folgten die Eingemeindungen der Gemeinden Espenscheid, Ransel und Wollmerschied kraft Landesgesetz, zugleich wurden der Rheingaukreis, zu dem Lorch gehörte, und der Untertaunuskreis zum Rheingau-Taunus-Kreis zusammengeschlossen.

Ehemaliges Bahnhof-Empfangsgebäude:

Hilchenhaus:

Alte Post:

Strunk:

Leprosenhaus:

Wisperbrücke:

Katholische Kirche St. Martin:

Rathaus:

Ehemaliges Elektizitätswerk:

Hexenturm:

Alte Traubenkelter aus dem Jahre 1842:

Ruine Nollig (08.04.2024):

Alle Aufnahmen enstanden während eines Kurzbesuchs am 04.04.2025 – abweichende Aufnahmedaten in Klammern.

KAUB

(860 Einwohner, 74 m ü. NHN) ist eine Stadt am Rhein im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz. Sie gehört der Verbandsgemeinde Loreley an, die ihren Verwaltungssitz in St. Goarshausen hat. Kaub ist nach der Zahl seiner Bevölkerung mit etwa 860 Einwohnern die kleinste Stadt in Rheinland-Pfalz und vor allem bekannt durch die im Rhein gelegene Burg Pfalzgrafenstein. Die Stadt ist seit 2002 Teil des UNESCO-Welterbes Oberes Mittelrheintal. Erstmals schriftlich erwähnt wurde Kaub in einer 983 gefertigten Schenkungsurkunde Kaiser Ottos II. als Cuba villula (Dörflein Cuba/Kaub). Otto bestätigte dem Mainzer Erzbischof Willigis unter anderem das Geleitsrecht, welches bis Kaub reichen sollte. Wer vor 1250 die bestimmende Kraft in Kaub war, ist unsicher. Bis zum 13. Jahrhundert wuchs Kaub zu einem kleinen Städtchen heran und baute seine Wehranlagen aus, wie die um Jahr 1220 fertiggestellte Burg Cuba, später Gutenfels genannt. Im Jahre 1324 verlieh Pfalzgraf Ludwig der Bayer, der zu dieser Zeit auch deutscher König war, Kaub Stadtrechte. Die Kauber genossen die gleichen Freiheiten wie die Stadt Boppard. Erstmals 1355 wurden die Dachschiefergruben erwähnt, welche bis 1972 in Betrieb waren. Im 15. Jahrhundert wurde Kaub kurpfälzischer Amtssitz. Nach den Verheerungen, Seuchen und Truppendurchzügen des Dreissigjährigen Krieges (1618-1648) lebten in Kaub nur noch 198 Einwohner. Im Jahr 1635 griff ein Lagerfeuer auf die kleine Stadt über und legte unter anderem das Rathaus, die Schule und das Pfarrhaus in Schutt und Asche. Der Wiederaufbau nach Krieg und Zerstörung nahm mehrere Jahre in Anspruch. Nach der Auflösung des pfälzischen Kurstaates wurde Kaub im Jahr 1802/1803 dem Herzogtum Nassau zugeschlagen. Innerhalb der Befreiungskriege gegen die Herrschaft Napoleons überschritt am Neujahrstag 1814 das Heer General Blüchers bei Kaub den Rhein. Massgebliche Hilfe leisteten dabei die seit Jahrhunderten in Kaub beheimateten Rheinlotsen, die Schiffe durch die gefährliche Strecke zwischen Kaub und Bingen führten. Von diesem Ereignis zeugt ein Denkmal des Feldmarschall Blüchers in der Stadt unterhalb der Burg Gutenfels. In den Jahren 1846, 1848 und 1910 suchten verheerende Brände das Gemeinwesen heim. Auch mit Hochwasserfluten hatte die Stadt regelmässig zu kämpfen. Eine weitere grosse Katastrophe war ein Bergsturz am 10. März 1876, bei dem sich Schiefergeröll löste und 26 Menschen das Leben kostete. 1866 übernahm das Königreich Preussen die Herrschaft über das linke Rheinufer. Im Folgejahr wurde durch Preussen der Rheinzoll und damit auch die Zollstation, die Kaub seit dem Mittelalter besessen hatte, aufgehoben. Neben der Rheinschifffahrt waren Schieferabbau und Weinbau wichtige Wirtschaftszweige im Kaub des 18. und 19. Jahrhunderts. Am 25. Februar 1923 wurde der Freistaat entgegen den Vereinbarungen (Versailler Vertrag) von französischen Truppen besetzt, die aber am 16. November 1924 wieder abziehen mussten. Nun wurde der Freistaat Teil der Weimarer Republik. Im Zweiten Weltkrieg wurde Kaub mehrmals von Bomben getroffen, wodurch unter anderem auch die Pfalzburg beschädigt wurde. Nach der Befreiung durch amerikanische Truppen am 26. März 1945 lag Kaub in der französischen Besatzungszone. Trotz des Zweiten Weltkriegs verzeichnete Kaub in den 1940er Jahren mit mehr als 2500 Einwohnern einen Höchststand seiner Bevölkerung. Seit 1946 gehört Kaub zum neugegründeten Bundesland Rheinland-Pfalz und seit 1972 zur Verbandsgemeinde Loreley. Der Schieferbergbau wurde 1972 eingestellt. Auch die Rheinlotsenstation wurde nach Ausbau des Rheins zur Verbesserung der Schifffahrt 1988 geschlossen. Damit entfielen wichtige Arbeitsplätze. Besonders junge Menschen zogen daher in grössere Städte. Die Einwohnerzahl sank seit 2005 auf weit unter 1000 Menschen.

Ehemaliges Bahnhofs-Empfangsgebäude:

Burg Pfalzgrafenstein:

Burg Gutenfels:

Dicker Turm:

Spalthaus:

Pegelturm Kaub:

Lotsenmuseum:

Kurpfälzisches Amtshaus und Zollschreiberei:

Mainzer Torturm:

DJH Jugendherberge:

Informationstafel:

Alter Briefkasten (Nachbildung aus dem Jahr 1896) am Mainzer Torturm:

Blüchermuseum:

Gebäude Auf der Mauer 14:

Simultankirche St. Trinitatis und St. Nikolaus:

Marktplatz mit Gedenkstein an den Krieg 1870/71:

Altes Rathaus:

Rathaus:

Ehemaliges Rathaus:

Oberweseler Torturm:

Leitenbergturm:

Blücherdenkmal:

Ehemaliges CVJM-Gäste- und Tagungshaus Elsenburg:

Users Today : 775

Users Today : 775 Users Yesterday : 878

Users Yesterday : 878